首・肩甲骨の間・背中のこり

原因は様々ありますが、いくつか挙げると

- 姿勢の不良

- デスクワーク等で長時間同じ姿勢でいる

- 目・腕の疲労

- 内臓の疲労(食べ過ぎ)

- ストレス

- 不適切な枕の使用

などですが、実際はまだまだあります。

この中で、現代の生活スタイルで強いられる事が多い、デスクワーク時の姿勢から生じる凝りを解説します。

この重い頭が、背骨の真上にのっていれば、筋肉の負担は少なくなります。

しかし、パソコンを使っていると、徐々に頭が前に倒れていき、背中側の筋肉で常に頭を後ろに引っ張り続けないといけなくなります。

この時、首の筋肉はざっと計算すると約25kg程の力を必要です。

上半身の重さを25kgとすれば、背筋は75kgを超える筋力を要します。

(腰の椎間板にかかる圧力は100kgを超えます。)

(図の赤い矢印)

こんな状態で数時間仕事をしたら、首から腰にかけてバリバリに張ってしまうのは当然の結果といえるでしょう。

さらに背中が丸くなると、肩が前にずれるので、肩甲骨は前・外に滑り、首や肩甲骨の内側などの筋肉が張って、息苦しくなります。

そこにストレスが加わると、さらに筋肉は凝り固まってしまいます。

また、背中や肩甲骨の間の凝りのひどい方にはにはオイルマッサージがお勧めです。

老廃物がたまって丸く盛り上がってしまった背中は、首や肩甲骨周り、腰をオイルを使ってゆるめると、自然に背中全体もゆるんで柔らかくなります。

背骨の両側からは、筋肉を動かす神経が出ているだけでなく、内臓をコントロールしている自律神経も出ているため、背中の緊張をとっておくのはとても大切です。

日常生活における注意点

姿勢について

普段から頭が体の真上に乗っかっていることが重要です。

(正確には体の延長線上に頭がきます。)

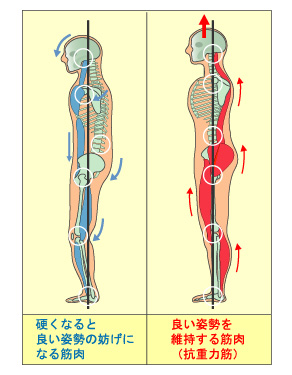

筋肉には、地面に対して体を起こそうとする筋肉(図の赤い筋肉)と丸くなろうとする筋肉(図の青い筋肉)があります。

図中の青い筋肉が硬くなっていると、正しい姿勢をとろうとしても長続きできません。

これらの筋群をゆるめると同時に、赤い方の筋肉を適度に刺激することも必要です。

また、座っている時は、骨盤が後ろに倒れると背中が丸まり、肛門のあたりがイスにあたります。

(これで肛門の血行が悪くなり、痔の原因にもなります。)

胸を張る姿勢は無理があるので勧めていませんが、骨盤を立てることは必要です。

実際、患者さんに骨盤が立った状態と後ろに倒れた状態とで座ってもらい、呼吸を比較すると、息の入り方が全く違うことに驚く方がたくさんいらっしゃいます。

息が楽に吸えると、酸素が全身に行きわたるので、仕事や勉強の能率が上がります。

この時、腕の位置や枕も大切なので、「肩こり」のページを参考にしてください。